引言配资炒股网

东京,2008年初春。

一栋普通的三层住宅里,27岁的小手川隆像往常一样,在清晨七点半准时醒来。

他穿上超市打折时买的T恤和牛仔裤,简单洗漱后,走进了他的工作室。

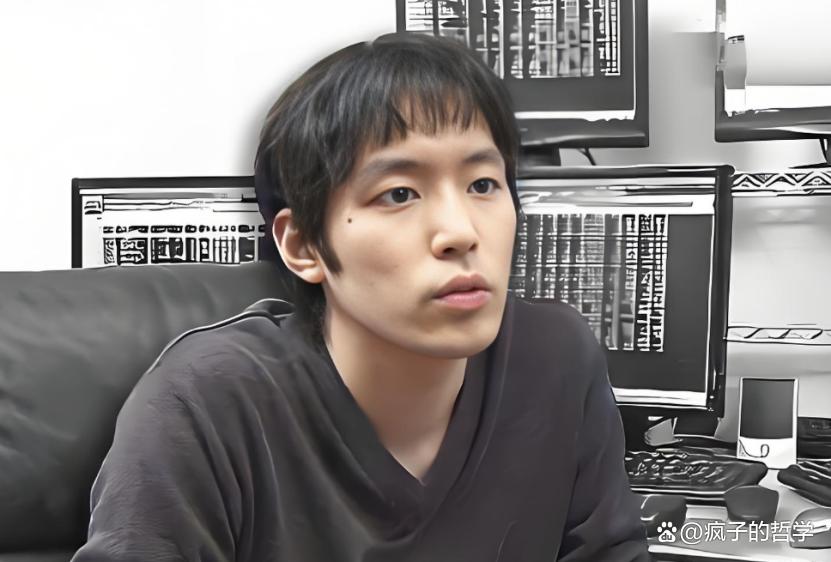

五台电脑显示器整齐排列在桌面上,荧光灯的冷光照在他略显憔悴的脸上。

他打开电脑,屏幕上立刻跳出了各种股市交易软件和分析图表。

然而,这间朴素的工作室,却是一位身价超过200亿日元(约12亿元人民币)年轻人的“指挥中心”。

小手川隆今天的午餐,依然是一碗泡面。他说中午休市时间短,吃太饱会影响下午的判断。

采访他的记者望着他碗里那包不到300日元的乌冬面,难以将眼前这位朴素到近乎寒酸的年轻人,与他那庞大的资产联系起来。

「说实话,我对买东西没啥兴趣,但怪了,钱却像雪球一样越滚越多。」小手川隆平静地说道,似乎在谈论一件再寻常不过的事情。

这样一位普通到几乎隐形的年轻人,如何在短短几年间,从一个大学生变成了日本股市的传奇人物?

他又是如何在那场震惊日本金融界的“乌龙指事件”中,成为最大赢家之一?

乌云背后

要理解小手川隆的传奇,我们需要先回到2000年代初期的日本。

那时的日本,早已不是八十年代那个“经济动物”横行的黄金时代。泡沫经济轰然崩塌后,日本经济陷入了长期停滞。

日经指数从1989年的近4万点,跌至2003年的7000多点。

普通投资者对股市心灰意冷,大多数人宁愿将钱存入银行,即使年利率低得可怜。日本银行的零利率政策,更是让整个市场陷入了沉睡。

年轻人把精力放在找工作和稳定生活上,“终身雇佣”的观念仍然深入人心。

在这样的环境下,像小手川隆这样的个人投资者可谓凤毛麟角。

然而,市场的低迷恰恰为少数敏锐的投资者创造了机会。

波动剧烈的市场,信息不对称的环境,技术分析的优势,以及日本散户对短线交易的偏好,都为小手川隆的崛起埋下了伏笔。

当时的日本股市,虽然整体表现不佳,但短期波动相当激烈。

对那些玩短线和当天进出的股民来说,这样的行情反倒成了淘金的好时机。

小手川隆正是在这种乱局中,迈出了他炒股的第一步。

一次改变命运的乌龙

2005年12月8日,这个日子注定要被写入日本金融史。

东京证券交易所内,交易员们像往常一样忙碌着。一家名为J-COM的综合人才服务公司即将首次上市,发行了14500股股票。

市场对这只新股充满期待,许多投资者都准备以每股90万日元左右的价格买入。

上午9点27分,日本瑞穗证券的一名交易员接到客户委托:以61万日元的价格,卖出1股J-COM的股票。

一个简单的指令,却因为一次致命的手误,彻底改变了那天的市场走向。

这位交易员在输入指令时犯了个错误:他将“以61万日元的价格,卖出1股”错误地输入成了“以1日元的价格,卖出61万股”。

当系统弹出警告框时,这位经验丰富的交易员甚至没有仔细阅读,就直接点击了确认按钮。

短短几分钟内,J-COM股价从90万日元附近暴跌至57.2万日元。

恐慌情绪迅速蔓延,许多不明就里的散户投资者纷纷割肉出逃。

不过,少数老油条很快嗅出了不对劲,他们猜这八成是个“乌龙指”——就是那种交易员手抖导致的操作失误,这在金融市场上偶尔会发生,常常导致价格异常波动。

而在这些人当中,有一个名叫小手川隆的年轻人。

当天,他在短短16分钟内,就在跌停板上抢购了7100股J-COM股票。

随后,当瑞穗证券意识到错误并开始买回股票时,股价又迅速回升。

小手川隆趁机卖出1100股,剩余的6000股在之后以每股91.2万日元的价格被清算。

就这样,他在一天之内净赚了20亿日元(约1.2亿元人民币)。

这一仗打完,小手川隆一跃成为日本股市历史上单日交易量最大的散户,街头巷尾的人都开始管他叫“J-COM男”。

然而,要达到能够瞬间抢购7100股价值数十亿日元股票的资金实力,小手川隆显然早已不是普通散户。

那么,这个年轻的“股神”到底是何方神圣?他又是如何在短短几年间积累起如此庞大的资金?

内向少年的成长密码

追溯小手川隆的成长经历,我们看到的是一个平凡到不能再平凡的故事开端。

1978年,小手川隆出生在日本千叶县一个普通家庭。

从小学到高中,他都没有表现出任何过人之处,只是性格比较内向,不太擅长与人打交道。

唯一让他稍显突出的,可能只有他那尚算不错的学习成绩。

高中毕业后,小手川隆考入了东京一所私立大学的法学部。

大学期间,他租住在东京的一间小公寓里,过着简单而规律的生活。

在同学眼中,他是那种“容易被忽视的人”。不参加联谊活动,很少出现在学生酒会上,甚至连最基本的社交活动也尽量避免。

课余时间,他不是在便利店打工,就是一个人待在出租屋里看书。

随着大学生活的深入,一个问题开始困扰着小手川隆:毕业后该做什么工作?

眼看着周围的同学们纷纷开始穿上西装,参加企业说明会,递交简历,小手川隆却对传统的公司生活毫无兴趣。

他清楚自己不会拍马屁,也受不了天天陪笑脸应付上司同事那一套,那简直比搬砖还累。

经过一番思考,他决定毕业后成为一名职业按摩师。

这份工作不需要复杂的人际交往,也不用参与办公室政治,只需要掌握专业技能,并与客户进行有限的互动。

对于一个内向的人来说,似乎是个不错的选择。

然而,命运的转折点往往来自一个偶然的机会。

一天,小手川隆在书店闲逛时,无意中看到了一本名为《股票大作手回忆录》的书。

这本书讲的是美国华尔街传奇大佬杰西·利弗莫尔的故事,翻开这本书,小手川隆的人生轨迹从此拐了个大弯。

书中描述的交易世界让小手川隆着迷:这是一个不需要复杂人际关系,完全靠个人能力和判断力取胜的领域。

关键是,这行当特别适合他这种喜欢闷头干、专注力超强、情绪不大起伏的人。

于是,在2000年,正值大三的小手川隆,拿出了自己打工积攒的160万日元(约10万元人民币),购买了一台二手电脑,开始了他的股市之旅。

刚开始,小手川隆买卖股票小心得跟偷东西似的。

在他眼里,炒股就是一场没有硝烟的战争,每一笔交易都如履薄冰。

他不断在网络论坛上学习交流,用ID「B.N.F」(取自他偶像维克多·尼德霍夫名字的缩写)在日本最大的网络论坛2channel上分享自己的交易心得。

没人知道这个网名背后隐藏着怎样的天赋。

他天天泡在股票论坛上,晒自己的操作记录,跟网友们交流买卖心得,一起分析行情走势,从不间断。

起初,大家只是觉得他“挺拼的”。

但随着时间推移,他贴出的交易盈利额逐渐让人瞠目:有时候他一天的盈利已经超过了普通日本上班族的年收入。

这引来了不少质疑和嘲讽。有人说他是在炫耀,有人说他在撒谎,甚至有人开始用恶毒的言语攻击他。

面对这些,小手川隆选择了沉默。2004年后,ID「B.N.F」逐渐从论坛上销声匿迹。

然而,就在这段时间里,小手川隆的投资之路却走得越来越远……

他发现自己在短线交易方面有着特殊的天赋。

每回行情一有风吹草动配资炒股网,别人还在挠头纠结时,他已经判断出局势,果断出手了。

他的交易风格以日内交易为主,持股时间通常不超过几天,最长也不过一周。

小手川隆几乎不看公司基本面分析,不关注市盈率、市净率等传统指标。

他不看那些繁琐的基本面,只盯市场情绪和技术指标,尤其钟爱25天乖离率这一套。

这套打法让他能在短期行情波动中抓住肉吃,又不用担心长期拿着股票跟着大盘过山车。

熬过几轮牛熊,他的判断力越发精准,账户上的数字也噌噌往上涨。

从最初的160万日元起步,他的资产以令人瞠目的速度增长着。

2001年,他的资产总额达到6100万日元。 2002年,突破9600万日元。 2004年,上升到11亿5000万日元。

这种增长速度在日本金融史上几乎前所未见。

而最让人惊讶的是,在这段时间里,日经指数整体走势是下跌的,从19000多点跌至7、8000点。

小手川隆硬是在大熊市中逆势掘金,创下这个奇迹。

他的成功并非来自幸运或市场大势,而是源于他那近乎机械的交易纪律和冷静的心态。

每当交易时,他仿佛变成了另一个人,情绪波动几乎为零,完全靠理性和数据做决策。

随着资产的增长,小手川隆开始面临一个新的问题:资金量太大,很难在不影响市场的情况下进行大规模交易。

正当他思考如何应对这一挑战时,命运再次给了他一个机会——那就是2005年的瑞穗乌龙指事件。

而这正是他投资生涯中最关键的转折点之一。

虽说那会儿他腰包已经很鼓了,但要在短短几分钟内拍板砸几十亿日元去抄一只暴跌股的底,这胆量和眼光可不是一般人能有的,换了常人早就慌得手抖了。

小手川隆事后回忆说,当他看到J-COM股价异常波动时,几乎是本能地意识到这是一个乌龙指。

然而,令人惊讶的是,他并没有立即全力买入,而是先小额试探,确认自己的判断无误后,才逐步加大买入力度。

这种冷静和自制力,正是他区别于普通投资者的关键所在。

在市场恐慌时保持理性,在所有人都在抛售时敢于买入,这需要怎样的心理素质和独立思考能力?

当天晚上,当各大金融机构的交易员们还在为这场市场动荡而忙得焦头烂额时,小手川隆已经静静地坐在自己的公寓里,计算着这一天的收获。

他知道,自己的人生将从此改变。然而,更让人惊讶的是他资产暴涨后的生活方式。

那么,拥有如此庞大财富的他,究竟过着怎样的生活?他又是如何看待这些突如其来的财富?又有哪些鲜为人知的投资秘诀使他能在熊市中逆势上扬?

这个看似平凡的年轻人,凭什么在几年间创造了从160万到数百亿日元的财富神话?

「投资最重要的是懂得什么时候退出。」这是小手川隆曾经说过的一句话,也是他投资理念的核心。

与大多数投资者不同,小手川隆从不执着于买入点,而是极度重视卖出时机。

他认为,真正的投资高手不是那些能买在最低点的人,而是那些懂得在适当时机止损或获利了结的人。

「如果市场下跌的幅度超过我的预期,我就会尽早止损,而不是坐等价格回升。」这种纪律性在亏损面前显得尤为珍贵。

很多投资者常常因为不愿意承认亏损而死守股票,最终小亏变大亏。

而小手川隆则截然相反,他宁可承受多次小额亏损,也绝不让任何一次重大亏损发生。

在2005年的那次乌龙指事件后,小手川隆的资产继续以惊人的速度增长。

到2007年,他的资产总额已高达218亿日元(约13亿元人民币)。

也就是说,他只花了7年时间,就把最初那点160万日元的小钱,滚成了原来的13000倍!这增长速度简直匪夷所思。

这种增长速度即使放在全球投资史上,也是极为罕见的。

更令人惊讶的是,小手川隆几乎没有团队,没有复杂的交易系统,只是一个人坐在电脑前,依靠自己的判断进行交易。

那么,他的交易逻辑到底是什么?

据接触过他的人透露,小手川隆的交易方式看似简单,实则深奥。

他根本不管什么公司业绩、发展前景这些长线因素,眼里只有短期价格变化和市场情绪波动。

他有一套独特的技术分析方法,主要依据25天乖离率和其他技术指标。

当股价偏离移动平均线达到一定程度时,他就会判断可能出现反转,从而进行相应的操作。

但说实话,小手川隆能成功,靠的不光是这些技术分析和操盘手法,更关键的是他那种超乎常人的情绪管理能力,简直跟机器人一样冷静。

2008年,一档日本电视节目曾跟拍记录了小手川隆的交易日常。

画面中,他面无表情地盯着电脑屏幕,手指在键盘上飞速移动。

当主持人看到他电脑屏幕上显示的交易金额时,惊呼连连:“哇,这么大的金额,我受不了这样的心理压力!”

而小手川隆则平静得如同在玩一场普通的电脑游戏。即使是数亿日元的波动,也无法在他脸上激起一丝波澜。

他不会因为盈利而兴奋,也不会因为亏损而沮丧,始终保持着近乎冷酷的理性。

就这种特质,让他在满是恐慌和贪婪的股市里,显得格外另类,像个局外人。

别人都被市场情绪裹挟得失魂落魄时,他却能冷静分析,做出最理性的判断和操作。

小手川隆曾表示:“我不知道日本股市今后的走向。我从不关心市场长期的行情。”

这句话道出了他投资哲学的另一个关键:不预测,只反应。

他从不试图预测市场的长期走势,而是专注于当下的价格行为。

这种态度让他免于陷入大多数投资者常犯的错误——过度自信地预测未来。

与此同时,小手川隆也极为重视资金管理。他从不将全部资金投入单一股票,而是根据不同的交易信号,分配不同比例的资金。

这种不把鸡蛋放在一个篮子里的打法,既让他能吃到高收益,又把风险控制在可接受范围内。

在操作频率上,小手川隆也有自己的节奏。他不会每天都交易,而是等待最佳时机。

有些日子,他整天都按兵不动,一笔不交;但一旦嗅到机会,又会在极短时间内连下重手,密集交易,像是变了个人似的。

正是这种耐心等待与果断出击的结合,让他能够在市场中屡屡获利。而这一切背后,是他日复一日的专注和坚持,是他放弃社交生活,全身心投入交易的结果。

“大多数人做不成大事,就是因为他们熬不过那种孤独感和寂寞劲儿。”虽然这话不是小手川隆说的,但简直就是为他量身定做的,道破了他成功的秘诀。

在如今这个信息满天飞、人人都三分钟热度的年代,能做到几年如一日专注一件事,不被外界花花绿绿的东西干扰,这本身就是一种稀缺的能力,简直是现代社会的一种“超能力”了。

而小手川隆,正是凭借这种能力,在纷繁复杂的股市中找到了属于自己的一方天地。

财富与生活的平衡艺术

2008年,当小手川隆的资产已达到200多亿日元时,他的生活方式却与普通亿万富豪截然不同。

那年,日本某电视台派了摄制组,跑到小手川隆家里,想拍拍这位神秘的“J-COM男”平常都干些啥,看看有钱人的日子是不是如外界想象的那般光鲜。

结果镜头里的画面,直接让电视机前的观众们傻了眼。

每天早晨七点半,小手川隆准时起床。九点钟前,他已经坐在工作室里的几台电脑屏幕前,等待开盘。

从开盘到收盘,他几乎一整天都目不转睛地盯着屏幕,专注于每一个微小的市场波动。

中午休市时间,小手川隆的午餐雷打不动是一碗乌冬面或者杯面。

他解释说,因为中午休市时间较短,吃得太饱容易犯困,影响下午的交易状态,所以简单的面食是最好的选择。

采访的记者憋不住了,直接问他:“除了炒股,你就没点别的爱好或兴趣爱好啥的?总不能天天都对着电脑屏幕吧?”

小手川隆略显尴尬地笑了笑:“没什么特别的爱好。周末基本上在家看书或者玩游戏,偶尔下楼散散步。”

他告诉记者,自己不抽烟、不喝酒,也从不去夜店等娱乐场所。甚至在那时,已经27岁的他还从未谈过恋爱,没有交往过女朋友。

记者又问:“作为一个亿万富翁,你为自己买过最贵的东西是什么?”

小手川隆思考了一会,回答道:“可能是两台任天堂游戏机吧,一台放在楼上,一台放在楼下。”

这个回答让现场的工作人员都忍俊不禁。一个坐拥200多亿日元资产的人,最奢侈的消费竟然是两台游戏机!

小手川隆的穿着也极为朴素,几乎都是超市里买的平价衣服。

他说自己出门最多只带2万-3万日元现金(约1000-1500人民币),一是确实没什么需要买的东西,二是不想接触太多现金,以免影响在股市上的判断。

与个人消费的克制相比,小手川隆对家人却相当慷慨。

他为父母买下了一栋三层楼的豪宅,并与父母同住。他还为父亲的生日送了一辆车。

好玩的是,这个身家上百亿的主儿,自己出门时还是挤地铁,连辆私家车都懒得买。

这种极端反差的生活方式,引起了许多人的好奇和猜测。

有人认为他是吝啬,有人则认为他是真正的佛系。

但小手川隆自己的解释很简单:“我真的对花钱没什么兴趣,可是很奇怪,钱就是越来越多。”

他将炒股比作是一种电子游戏,说自己只是一个“玩股票的宅男”。

也许配资炒股网正是这种把复杂的金融交易当成电子游戏一样看待的心态,才让他能在市场上下巨幅波动时依然冷静得像块冰,分毫不乱。

在日本泡沫经济破灭后的萧条年代,小手川隆的成功故事很快传遍了整个日本金融圈。

2007年左右,软银集团的创始人孙正义听说了这个年轻的交易天才,主动邀请小手川隆共进晚餐,并提出想委托他管理部分资产。

这是多么令人心动的提议啊!软银当时已是日本最大的投资集团之一,与这样的巨头合作,意味着小手川隆将步入另一个层次的财富和影响力。

没想到,小手川隆居然婉言谢绝了这个肥差,搞得孙正义都有点懵。

他的理由同样简单直接:“我不太适合运营别人的资金,那样会有不必要的心理压力。如果运营别人的资金,到了月中时是亏损状态,我可能就会感到焦虑。在这种心态下进行交易,反而更容易赔钱。我喜欢按照自己的步调来做事。”

这一决定再次展现了小手川隆的自知之明和对自我边界的清晰认识。他深知自己最擅长的是什么,也明白什么样的环境最适合自己发挥。

从股市到房地产:多元投资之道

随着资产规模的不断扩大,小手川隆开始面临一个新的挑战:如何管理和配置这些庞大的资金?

在股市上,资金量过大反而会成为一种负担。当你的交易量足以影响市场价格时,进出场就变得异常困难。

小手川隆深知这一点,因此在2008年前后,他开始将部分资金转向房地产投资。

2008年,小手川隆以90亿日元(约5.4亿元人民币)的价格,买下了东京秋叶原的一栋商业大厦「CHOMCHOM秋叶原」。

秋叶原作为日本著名的电器街和动漫圣地,一直是东京最繁华的商业区之一,具有极高的商业价值。

2011年,他又以170亿日元(约10.2亿元人民币)的价格,买下了同样位于秋叶原的「秋叶原文化区」(Akiba Cultures Zone)。

2013年,他继续扩大房地产投资,买入了位于涩谷区的一栋新楼。

对于投资地产的原因,小手川隆的解释既务实又简单:“我手里持有的现金太多,股票市场变缓,大量买卖可能对股市产生重大影响,所以我想进行多样化投资。”

这种转变反映了小手川隆投资理念的成熟与圆融。从单一的股票交易,到开始关注资产配置和风险分散,小手川隆的投资思路正在不断进化。

而他选择秋叶原作为投资重点,也体现了他对自己兴趣领域的关注。

他自己就承认是个“死宅”,平时没事就爱看动漫打游戏,对这些次文化产业有着与生俱来的热爱。

这种个人喜好也潜移默化地影响了他的投资决策,让他能把自己的兴趣爱好和冷冰冰的市场分析结合起来,找到既懂行又有感情的投资方向。

然而,就在小手川隆的事业和投资版图不断扩大的同时,他对公众曝光的态度却越来越谨慎。

2008年,在接受了几次电视采访后,小手川隆几乎彻底从公众视野中消失。

他不再出现在电视上,也不在网络论坛发言,过上了真正的隐士生活。

对于他为啥突然隐退,坊间众说纷纭:有人说他烦透了那些记者和好奇群众对他私生活的打探;也有人猜他可能是找到了新的赚钱门路,不想让外人知道;还有人说他只是单纯想过回安静的生活。

但最有可能的解释是,作为一个天生内向的人,他从来就不享受聚光灯下的生活,只是想回归到自己最舒适的状态。

小手川隆一消失,各种关于他的小道消息就在日本金融圈里传得沸沸扬扬。

有人说他已经破产,有人说他移居海外,还有人说他已经组建了家庭,过上了普通人的生活。

时至今日,这位日本股神的近况如何,依然是个没人能说清楚的谜。

2019年有传言称,他的个人资产已经超过2000亿日元(约120亿元人民币),但这一数字无从证实。

无论如何,小手川隆的传奇故事,已经在日本金融史上留下了浓墨重彩的一笔。

一个普通大学生,如何通过自学和实践,在几年内创造了从160万到数百亿日元的财富神话,这本身就是一个足够令人震撼的故事。

法律风波

而就在小手川隆淡出公众视野的同时,由2005年那场乌龙指事件引发的法律纠纷,却仍在持续发酵。

瑞穗证券虽然是乌龙指的始作俑者,但他们认为,自己的损失很大程度上是由东京证券交易所的系统问题造成的。

因为在交易员发现错误后,立即多次发出取消指令,但都被东京证交所的系统拒绝了。

瑞穗证券的观点是:敲错指令是我们的错,发出取消交易指令之前的损失我们认了,但发出取消交易指令之后,你们仍然让卖单挂着执行,这部分损失应该由东证负责。

双方争执不下,最终,瑞穗证券在2006年9月将东京证交所以及系统开发商富士通一起告上了法庭。这一诉讼一打就是近10年,直到2015年才最终结案。

诉讼过程中的一些细节,颇具戏剧性。

原来,东证交易系统的这个bug是富士通的技术人员在2000年的某次程序修改时,无意中埋下的。

按理说,每次程序修改后都应该进行严格的回归测试,但无论是富士通还是东证,都忽略了这一环节。

在法庭上,三方公司都请来了资深程序员组成专家组,围绕这个bug是否属于“重大过失”展开了激烈辩论。

瑞穗专家组声称:“这么简单的bug,肉眼都能看出来,你们测了这么多遍都没测出来,简直是技术上的重大失误。”

而富士通则反驳说:“这么复杂的条件组合,你一眼能看出来?那你现场重现给我看看?”

最终,东京地方法院判定:系统里的bug不构成重大过失,富士通不必承担责任。但东证在接到电话通知后,未能及时终止异常交易,构成重大过错。

法院裁定,从接到电话通知那一刻起产生的损失,由东证承担70%,约107亿日元,其余损失由瑞穗证券自行承担。

这一判决结果双方都不满意,上诉到东京最高法院。

直到2015年9月3日,东京最高法院驳回上诉,维持原判,这场旷日持久的法律战才最终落下帷幕。

至于那位敲出乌龙指的交易员,瑞穗证券至今未公布其真实姓名。

据说,事发当时正值瑞穗证券要发年终奖,这位交易员一个手误,就让全公司的年终奖都泡汤了。

他在公司里一度成为“最令人讨厌的人”,至于此后他是否离职,外界无从得知。

而对于小手川隆这样的获利者,除了签署一份“大量保有报告书”外,他们可以合法地保留在乌龙指事件中的所得。

这也是为何小手川隆能够从这一事件中净赚20亿日元,并在此后继续扩大自己的资产规模。

寂静中的传奇

小手川隆的故事,或许是现代金融市场中最不寻常的成功案例之一。

他没有华尔街精英的教育背景,没有金融大鳄的人脉资源,甚至没有任何正规的投资培训。

仅凭一本入门书籍、互联网上的交流和个人实践,他就创造了令人难以置信的财富增长奇迹。

在日本这种处处讲究集体协作、层级分明、人情世故的社会里,小手川隆却偏偏走出了一条特立独行的路,完全不按常理出牌,却取得了令人咋舌的成就。

他不参与社交活动,不追求外在的成功标志,甚至连最基本的炫耀都没有。

有人可能会认为,小手川隆只是个幸运儿,恰好赶上了乌龙指这样的历史性事件。

但事实是,在那次事件之前,他已经将16万日元变成了11亿多日元。

乌龙指事件只是为他提供了一个更大的舞台,让更多人知道了这个默默无闻的天才交易员。

仔细琢磨小手川隆的日常习惯和炒股方式,不难发现几个共同点:超乎寻常的专注力、近乎苛刻的自律、完全独立的思考方式,以及那种近乎变态的情绪控制能力。

正是这几样特质,让他能在股市疯狂震荡时依然头脑清醒,做出最理性的决定。

他的生活方式——简朴、专注、远离干扰——看似与成功背道而驰,实则为他的投资事业提供了坚实的基础。

在一个充满噪音和干扰的世界里,能够保持这样的专注和简朴,本身就是一种难得的能力。

正如小手川隆自己所说:“我不知道日本股市今后的走向。我也不关心。我只是按照自己的方式,走自己的路。”

也许,这就是他留给我们最宝贵的启示。

启灯网提示:文章来自网络,不代表本站观点。